আমাদের ভাষা চেতনার বাতিঘর ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

published : ১০ জুলাই ২০২৫

আজ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ১৪০তম জন্মবার্ষিকী। এই উপলক্ষে প্রকাশিত হলো এই বিশেষ আর্টিকেল।

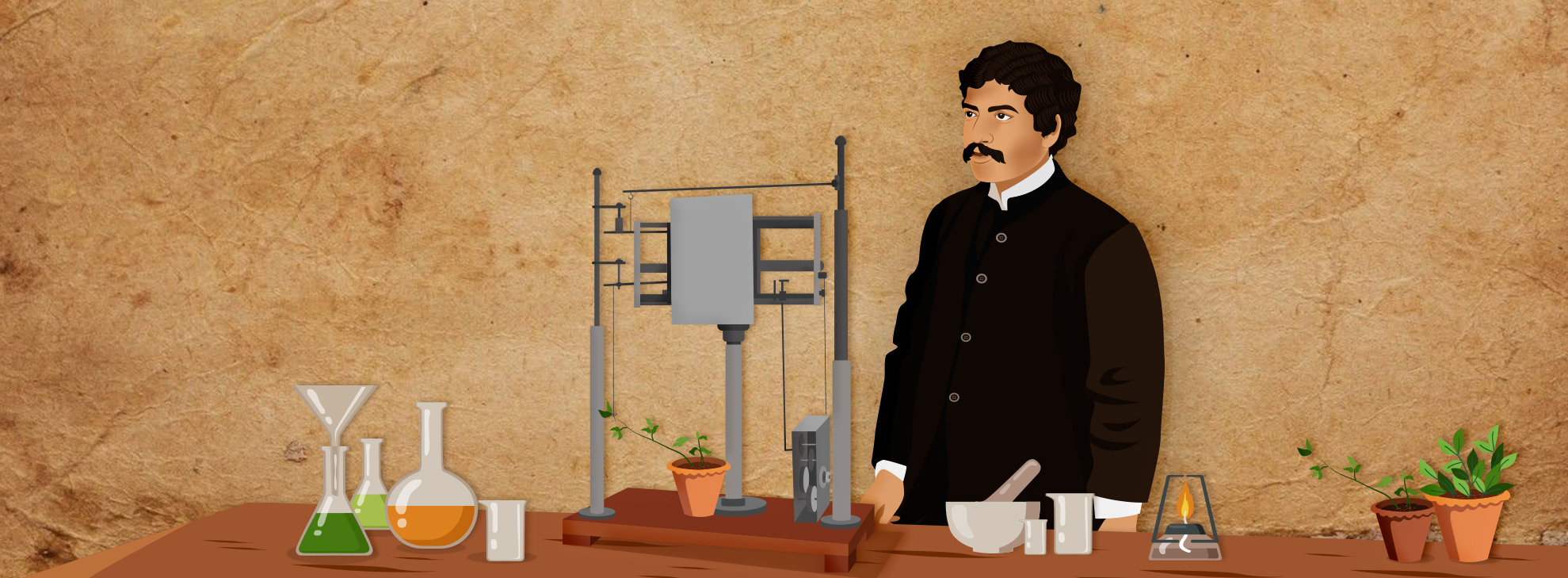

বরেণ্য বাঙালি ভাষাতাত্ত্বিক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাঙালি জাতীয়তাবাদের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন তার সময়কার সবচেয়ে বড় ভাষা বিশেষজ্ঞ, জ্ঞানের ক্ষেত্রে জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া। বাংলা ভাষার বিশাল অভিধান এবং বাংলা পঞ্জিকার সংস্কার তার অবিস্মরণীয় কীর্তি। তবে ভাষাগুরু ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাঙালির ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ গুরুত্ব অনুধাবনকারী ও ভাষা আন্দোলনের সাহসী অগ্রপথিক হিসেবে।

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছিলেন সদা সরব

১৯১৮ সালে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় রবীন্দ্রনাথসহ অধিকাংশ ভাষাবিদ হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে মত দেন। কিন্তু তরুণ শহীদুল্লাহ মত দেন বাংলাকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে। সভায় তিনি পাঠ করেন ‘ভারতের সাধারণ ভাষা’ শিরোনামে এক প্রবন্ধ, যেখানে সর্বভারতীয় ভাষারূপে বাংলাকে স্বীকার করে নেওয়ার পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলেন:

“সাহিত্যের শক্তির দিক দিয়া বিচার করিলে ভারতে একটিমাত্র ভাষা সাধারণ ভাষার দাবি করিতে পারে- তাহা বাঙ্গালা ভাষা। সহজত্বের দিকে দেখিলে, আসামি ব্যতীত সমুদয় ভারতে এমন সহজ ভাষা আর নাই। লিঙ্গ-বচনের গোলযোগ ইহাতে নাই। বাঙ্গালার অক্ষর অতি পরিপাটি। পড়িবার কোন গোলযোগ হয় না, অথচ দ্রুত লিখনের উপযোগী”

তার এই প্রস্তাবকে কেউ গুরুত্ব না দিলেও তিনি বাংলা ভাষার পক্ষে জনমত গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

পাকিস্তান জন্মের আগেই ১৯৪৭ সালের জুলাইয়ে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়া উদ্দিন আহমদ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর পক্ষে মত প্রকাশ করেন। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তখনও এর তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি তখনকার সবচেয়ে প্রভাবশালী পত্রিকা দৈনিক আজাদ-এ এক নিবন্ধে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার যুক্তি জোরালোভাবে তুলে ধরেন।

ভাষা আন্দোলনের অগ্রদূত

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ভাষা আন্দোলনের প্রতিটি ধাপে ছিলেন অভিভাবকের মতো। তিনি শুধু ভাষার জন্যে লড়েননি; তিনি ভাষার মর্যাদা, বৈচিত্র্য ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার জন্য লড়েছেন। ১৯৪৭ সালের ৩ আগস্ট The Language Problem of Pakistan প্রবন্ধে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান তিনি।

তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, পাকিস্তানের মতো দ্বিজাতি তত্ত্ব-ভিত্তিক রাষ্ট্রে ভাষা হতে পারে বিভাজনের কারণ। তাই তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, “বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্রভাষা যদি বাংলা না হয়, তবে স্বাধীনতা হবে পরাধীনতারই নামান্তর।” এই বক্তব্যই ছিল ভাষা আন্দোলনের বীজরোপণ। তার লেখনী ও যুক্তি ভাষা আন্দোলনের বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি তৈরি করে দেয়।

৩১ ডিসেম্বর ১৯৪৮ পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলেন, “আমরা হিন্দু বা মুসলিম যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়; এটি একটি বাস্তব সত্য। মা প্রকৃতি নিজের হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছেন যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই”

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর এই দুঃসাহসিক উক্তি বাঙালির জাতীয় চেতনা শাণিতকরণে মাইলফলকের ভূমিকা পালন করে। ২১ ফেব্রুয়ারির শহীদদের কথা জেনে প্রথম কালো ব্যাজ ধারণ করেন তিনি। যা তিনি বানিয়েছিলেন নিজের কালো আচকান কেটে।

তিনি ছিলেন উদারমনা

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাঙালি জাতীয়তাবাদের সমর্থক এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমান ছিলেন। তবে তাকে কোনোভাবেই গোঁড়া বা কট্টরপন্থী বলা যাবে না।

তার শিক্ষা দর্শন ছিল অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বহুমাত্রিক। হিব্রু, গ্রিক, সংস্কৃত, ল্যাটিন, আরবি, উর্দু, ফারসি, ইংরেজি, ফরাসি, জার্মানসহ ২৪টি ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন তিনি; এর মধ্যে ১৮টি ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, ভাষা ও সংস্কৃতি যত বেশি বৈচিত্র্য ধারণ করতে পারে, ততই তা সমৃদ্ধ হয়। তাই তিনি বাংলা ভাষায় আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, ইংরেজি—সব ভাষার শব্দ ও ভাবধারার সংমিশ্রণকে স্বাগত জানান। তার এই দৃষ্টিভঙ্গি বাংলা ভাষাকে একটি সার্বজনীন ও মানবিক ভাষায় পরিণত করতে সহায়ক হয়।

সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে এক মুক্তচিন্তার মানুষ ছিলেন তিনি। কোরআন শরীফের অনুবাদ যেমন তিনি করেছেন, তেমনি করেছেন চর্যাপদের মতো প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যের সম্পাদনাও।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি সংস্কৃতে এমএ পড়তে যান তখন সেখানকার এক গোঁড়া পণ্ডিত মুসলিম হওয়ায় শহীদুল্লাহকে বেদ পড়াতে অস্বীকৃতি জানান। শহীদুল্লাহর অটল আগ্রহে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ ভট্টাচার্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করলেন নতুন বিভাগ- ‘তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব’। শহীদুল্লাহ প্রথম ছাত্র হিসেবে সেই বিভাগ থেকে এমএ ডিগ্রি লাভ করেন।

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সংক্ষিপ্ত জীবনী, কাজ ও অর্জন

তার জন্ম ১০ জুলাই ১৮৮৫ অবিভক্ত ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণার পেয়ারা গ্রামে। শৈশবে তার ডাকনাম ছিল সদানন্দ; আকিকায় নামকরণ হয়েছিল মুহম্মদ ইব্রাহিম। কিন্তু মায়ের ইচ্ছানুসারে পরে তা পরিবর্তিত হয় মুহম্মদ শহীদুল্লাহ নামে।

তিনি হাওড়া জেলা স্কুল থেকে ১৯০৪ সালে এন্ট্রান্স (বর্তমান এসএসসি সমমান) এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৯০৬ সালে এফ.এ. (বর্তমান এইচএসসি সমমান) পাস করেন। ১৯১০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে এম.এ. ও আইন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন।

বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে তিনিই প্রথম উচ্চশিক্ষার জন্যে বিদেশ যান। তিনি ১৯২৮ সালে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন প্যারিসের সরবোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার বছরই (১৯২১ সাল) তিনি ‘সংস্কৃত ও বাংলা’ বিভাগে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনা শেষে অবসরে যান। এক দশক পর তিনি পুনরায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন এবং ১৯৫৩-১৯৫৫ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ফরাসি ভাষার খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন।

তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এমেরিটাস অধ্যাপক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ‘বিদ্যাবাচস্পতি’ উপাধি পান। তার মৃত্যুর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ‘ঢাকা হল’-এর নামকরণ করে ‘শহীদুল্লাহ হল’ এবং তাকে মরণোত্তর ‘ডি. লিট’ সম্মাননা দেয়।

আর ফ্রান্স সরকার তাকে দেয় ‘নাইট অফ দ্য অর্ডার্স এন্ড আর্টস এন্ড লেটার্স’ পদক।

২০০৪ সালে বিবিসি বাংলার জরিপে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ২০ বাঙালির তালিকায় ১৬তম স্থান পান তিনি।

বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত, বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা সাহিত্যের কথা (দুই খণ্ড), ইকবাল, শেষ নবীর সন্ধানে, ইসলাম প্রসঙ্গ, কুরআন প্রসঙ্গ, ছোটদের ইসলাম শিক্ষা ইত্যাদি একগুচ্ছ গ্রন্থ রচনা করেন তিনি। এছাড়াও অনুবাদ করেন বেশ কিছু বিদেশী গ্রন্থ, যার মধ্যে আছে দীওয়ান-ই-হাফিজ ও রুবাইয়াত-ই-উমর খইয়াম।

আল ইসলাম, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, আঙ্গুর, বঙ্গভূমি পত্রিকাগুলোর সম্পাদক ছিলেন তিনি।

সুস্থ জীবনাচারের শুদ্ধ মানুষ

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন ধর্মপ্রাণ মুক্ত বুদ্ধির মানুষ, শুদ্ধ জীবনাচারের অনুসারী। নিয়মিত আত্মমগ্ন পাঠক। প্রতিদিন মাগরিবের নামাজ আদায় করে বই নিয়ে বসতেন, রাত ১১টা পর্যন্ত পড়ার পর এশার নামাজ আদায় করে ভাত খেয়ে ঘুমাতে যেতেন।

শুদ্ধ জীবনাচারের অনুসারী হওয়ায় এবং স্বাস্থ্যসম্মত জীবনাচার অনুসরণ করায় তিনি বার্ধক্যেও ছিলেন সুস্থ সতেজ। এমনকি ৮০ বছর বয়সেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দৌড়ে জিতেছেন তিনি!

দীর্ঘায়ু পেয়েছিলেন ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ; তিনি মৃত্যুবরণ করে ১৩ জুলাই ১৯৬৯ সালে ৮৪ বছর বয়সে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হলের পাশে তাকে সমাহিত করা হয়।

তিনি আমাদের শিখিয়েছেন ভাষা কেবল শব্দের সমষ্টি নয়, এটি একটি জাতির আত্মার প্রতিফলন। বাংলা শুধু ভারতের নয়, সমগ্র এশিয়ার সর্বোচ্চ ভাষা হতে পারে- বাংলা ভাষা বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে সার্থক করেছে তার সেদিনের ভবিষ্যৎ বাণী।