অভিধানের কথা

published : ৩ মে ২০২৪

শিক্ষাবিদ, লেখক ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক ড. পবিত্র সরকার।

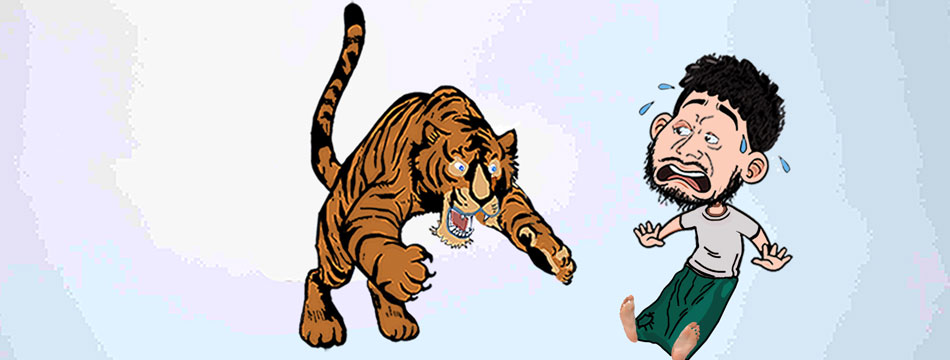

মানুষের সভ্যতায় প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর হলো অভিধানের বয়স, তবু তা নিয়ে ভয় আমাদের কাটল না। এই ডিকশনারি নিয়ে সাধারণভাবে বাঙালিদের মধ্যেও একটা অমূলক আতঙ্ক আছে। তার একটা বড় কারণ বোধ হয় সাধারণ অভিধানের সাইজ—দেখতে বিশাল, শক্ত বাঁধাই, ছুড়ে মারলে বাঘ ঘায়েল হয়ে পালাবে। এই সাইজ ছিল বলেই প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটা গল্পে (‘প্রণয় পরিণাম’ কী? বুড়ো বয়সে অত মনে থাকে না।) ক্লাস নাইনের প্রেমিক নায়ক প্রেমে ব্যর্থ হয়ে বাড়িতে ওয়েবস্টার ডিকশনারি মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়েছিল। শুধু প্রভাতকুমারই নন। স্বয়ং পরশুরামও এই ওয়েবস্টার ডিকশনারিকে আরেকভাবে ব্যবহার করেছেন। ‘কচি সংসদ’ গল্পেই সম্ভবত স্যার আশুতোষ লালিমা পাল (পুং)-এর দলবলকে ডিকশনারি নিয়ে তেড়ে গিয়েছিলেন।

আর ডিকশনারি সম্বন্ধে আতঙ্কের দু-নম্বর কারণ হলো তাতে অসংখ্য কঠিন কঠিন শব্দ থাকে, যাদের বলা হয় ‘আভিধানিক’ শব্দ, তা যারা ব্যবহার করে তাদের আমরা ভয় পাই। সেই জন্য সজনীকান্ত দাস কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্বন্ধে ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন, ‘সুধীন দত্ত কবি ভারী—কথায় কথায় ডিকশিনারি!’ কথাটা নিতান্ত ভুল নয়। ‘তবু অন্তরে থামে না বৃষ্টিধারা’র পরেই যিনি লেখেন ‘সান্দ্র, ধূসর, বিদেহ নগর, মৎসর, প্রেত-পারা’ তাকে নিয়ে সাধারণ পাঠক তো একটু ঘাবড়েই থাকেন। অনেকেই তাই সারাজীবন ডিকশনারির ছায়া মাড়ান না, এমনকি মাথায় বালিশ করে শোওয়ার জন্যেও না, তা ছুড়ে শত্রুকে ঘায়েল করার জন্যেও না।

অথচ আমরা অনেকেই জানি না যে, ডিকশনারির হাত থেকে আমাদের রেহাই নেই, কারণ আমরা প্রত্যেকে, মানুষমাত্রেই, একটা ডিকশনারি নিয়ে ঘুরি। সেটা কোথায়? সেটা আমাদের মাথায়। আমাদের সকলের মাথার মধ্যে একটা ডিকশনারি, এবং—আরো ভয়ের কথা—একটা ব্যাকরণ ভরে রাখা আছে। ভাষাবিজ্ঞানের পণ্ডিতেরা বলেন, আছে তোমার মস্তিষ্কের বাঁ-দিকে, ব্রোকা-র অঞ্চল আর ভেরনিক-এর অঞ্চল নামে নামে দুটো জায়গায়। সেখানেই তোমার মানব শরীরের নিজস্ব অভিধান, যার নাম mental lexicon বা মানসিক অভিধান। সেখানে শব্দগুলি গিয়ে জমল কী করে? জমল ধীরে ধীরে—সেই শিশুকাল থেকে তুমি যত কথা শুনেছ—বাড়িতে, ইশকুলে, হাটে-বাজারে, নাটকে, সিনেমায় সেই সব কথা, আর যত কথা তুমি পড়েছ—সেই ধারাবাহিক শোনা আর পড়া থেকে হাজার হাজার শব্দ তোমার মাথায় ঢুকে গেছে, তা তুমি বলতেও অভ্যস্ত হয়ে গেছ, অর্থাৎ তার ব্যাকরণেও তুমি সড়গড় হয়ে গেছ। অবশ্য পড়ার কথাটা সকলের ক্ষেত্রে বলা যায় না। সবাই তো আমাদের দেশে লেখাপড়া শেখার সুযোগ পায় না! কিন্তু যে নিরক্ষর তারও একটা মানসিক অভিধান আছে, একটা মানসিক ব্যাকরণ আছে। তা থেকে কথা টেনে বার করে সে কথা বলে।

কিন্তু আমরা তো মাথার অভিধান নিয়ে মাথা ঘামাই না। অভিধান বলতে আমরা বুঝি বই, সাধারণভাবে বাঁধানো, মোটা বই। একটা ভাষার একভাষী অভিধান, যেখানে একই ভাষার শব্দ আর তার উচ্চারণ, শ্রেণি, প্রয়োগ, প্রতিশব্দ ইত্যাদি দেওয়া থাকে। আছে দুটো ভাষা নিয়ে (ধরুন ইংরেজি-বাংলা, বাংলা-ইংরেজি) দ্বিভাষী অভিধান, কখনো তার চেয়ে বেশি ভাষার বহুভাষী অভিধান। শেষের দুটোয় একভাষার শব্দ বর্ণানুক্রমে সাজানো থাকে, আর অন্য ভাষায় তার প্রতিশব্দ, অর্থ, ব্যাকরণ ইত্যাদি দেওয়া থাকে। আছে তথাকথিত ‘শুদ্ধ ভাষার’ অভিধান (বিধানমূলক বা prescriptive), আছে এখনকার চালু শব্দের অভিধান (বর্ণনামূলক বা descriptive), আছে শব্দের ঐতিহাসিক বিবর্তনের অভিধান (historical)—যার ডাকসাইটে কীর্তি হলো OED Oxford English Dictionary, আছে উপভাষার শব্দের অভিধান (dialectical), আছে বদকথা বা স্ল্যাং-এর অভিধান, আছে বানানের অভিধান। আছে স্বগোত্রশব্দাভিধান বা থিসরাস (thesaurus)—যাতে এক শব্দের প্রচুর প্রতিশব্দ ইত্যাদি দেওয়া থাকে। এই দেখেই যদি ঘাবড়ে না যাই তা হলে বলি, শুধু শব্দের অভিধান নয়, বিষয়ের অভিধানও আছে, যার নাম কোষগ্রন্থ। তাতে পদার্থবিদ্যা, খেলাধুলা থেকে শুরু করে কুকুর-বেড়াল, বুনো ফুল—সবকিছুরই পরিচয় আর বর্ণনা, কখনো ছবি-সুদ্ধ থাকে। আর এ ধরনের সব বিষয়ের কোষ যে বিশ্বকোষ বা encyclopedia—তা-ও তো সকলেই জানে।

২

কিন্তু আজ আমরা বলব শব্দের অভিধান নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ ‘অচলায়তন’-এ বলেছিলেন, ‘জগৎটা শব্দময়’। আর এই শব্দকে যদি word বলে ধরি, তা হলে শব্দ হচ্ছে শক্তি, যে জন্যে ইংরেজিত word-power কথাটা খুব ব্যবহৃত হয়। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্রের কথা—‘যদি শব্দমন্ত্রে জগৎকে বশ করিতে চাও’, তা হলে তোমার শব্দসঞ্চয় গুরুজনরা যাকে বলেন stock of words—বাড়াও। আর শব্দসঞ্চয় বাড়াও, মানে কথা শোনা, সাহিত্য পড়া ইত্যাদি মামুলি পথ ছেড়ে তুমি অভিধানে ঢুকে পড়ো। দ্যাখো, আরো কত শব্দ তুমি তুলে আনতে পারো সেই সমুদ্র থেকে, কত ফল পেড়ে নিতে পারো শব্দকল্পদ্রুম থেকে। হা হা! শব্দ তুলে নাও ভালো কাজের জন্য, এমনকি মন্দ কাজের জন্য!

মন্দ কাজের জন্য? হ্যাঁ, সে কথায় আসছি, আগে ভালো কাজের কথাটা সংক্ষেপে সেরে নিই। যত বেশি শব্দ, যত ধরনের শব্দ তোমার দখলে আসবে তত তোমার বলার বা লেখার শৈলী বিশদ হবে, মনের কথাটা যে ভাবে আর ভঙ্গিতে তুমি বলতে চাও, সেটা তোমার তত আয়ত্তে আসবে। তোমাকে শিখতে হবে পরিভাষা আর অন্যান্য ভারী শব্দ—যদি তুমি গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে বলতে চাও, তোমাকে শিখতে হবে আরবি-ফারসি আর মুখের কথ্যতা মাখা শব্দ—যদি তুমি হালকা করে কিছু বলতে চাও। গদ্যে হোক, কবিতায় হোক, ধর্মের উপদেশে হোক, আইন বা বিজ্ঞানের লেখায় হোক, কিংবা সাংবাদিকতায় হোক—তোমাকে নানা ভঙ্গিতে বলা শিখতে হবে। তার জন্য অভিধান হবে তোমার বন্ধু আর সহায়। এর জন্যই অনেকে অভিধান পড়ে। অন্যদের কাছে তাদের সুস্থ মস্তিষ্কের লোক না-ও মনে হতে পারে, কিন্তু আমার বন্ধু বিখ্যাত অভিধানকার সুভাষ ভট্টাচার্য একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, ছেলেবেলায় তার অভ্যেসই ছিল ইংরেজি অভিধান পড়া আর তা থেকে ভারী ভারী শব্দ মুখস্থ করা। তাই একবার স্কুলের ক্লাসে ‘আমরা ট্রেন বদল করলাম’-এর ইংরেজি লিখেছিলেন We metamorphosed the train, তা দেখে তার শিক্ষক হকচকিয়ে গিয়ে কী করেছিলেন সেটা সুভাষ আর বলেন নি।

আগে লিখেছি, কিন্তু আবার পাঠকদের জন্য লিখতে লোভ হচ্ছে, এই ভারী ইংরেজি শব্দ metamorphosis নিয়ে আরো দুটো গল্প আমার স্টকে আছে। একটা হয়তো সকলেরই জানা, শিশিরকুমার ভাদুড়ীর। তিনি বিদ্যাসাগর কলেজে ক্লাস নিতে নিতে পাঠের মধ্যে ওই কথাটা পেয়েছেন, কিন্তু ব্যাখ্যায় তার অর্থ বলার নাম করছেন না, কারণ অর্থটা তার মনে পড়ছিল না। একটি চ্যাংড়া ছেলে তখন বিনীতভাবে জানতে চাইল কথাটার মানে কী, তখন শিশিরকুমার খানিকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাতেই সে যথেষ্ট বিপন্ন বোধ করল। তারপর কঠিন গলায় বললেন, Well, gentleman, do I look like a dictionary? তখন ছেলেটি নিশ্চয়ই ধরণী দ্বিধা হও বলতে বাকি রাখে নি।

আরেকটা গল্প বলেছিলেন আমাদের খড়গপুর কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক বিবিসি, অর্থাৎ ভক্তিভুষণ চক্রবর্তী। তিনি নিজে এ গল্পের নায়ক ছিলেন কিনা জানি না। সেই নায়ক খড়গপুর থেকে হাওড়ায় ট্রেনে এসেছে, কিন্তু টিকিট কাটে নি। হাওড়াতে গেটে যখন চেকার জিজ্ঞেস করেছে, টিকিট?, সে তখন তাকে গম্ভীর গলায় বলেছে, metamorphosis! তারপরে চেকারকে স্তম্ভিত করে ধীরে-সুস্থে বেরিয়ে গেছে, চেকার তার পেছনে ধাওয়া করার কথা ভাবতেই পারে নি। কাফকা এসব গল্প শুনলে তার গল্পের নাম হয়তো অন্য কিছু দিতেন।

পাঠকেরা লক্ষ করবেন, এর মধ্যেই আমরা আভিধানিক শব্দের ‘মন্দ’ বা অনভিপ্রেত প্রয়োগের এলাকায় ঢুকে পড়েছি। অপরিণত বুদ্ধিতে অভিধানের শব্দের প্রতি একটা মোহ থাকে, তা ব্যবহার করে নিজের জ্ঞান দেখানো, পাঠককে ঘাবড়ে দেওয়ার একটা ইচ্ছে থাকে। রবীন্দ্রনাথের ‘জীবনস্মৃতি’তে ছেলেবেলার কবিতায় সেই ‘দ্বিরেফ’ শব্দটার ইতিহাস সবাই জানেন। ‘দ্বিরেফ’ মানে মৌমাছি। যে কবিতা লিখেছেন তাতে কথাটা ওখানে যায় না, মানে অন্য শব্দের সঙ্গে মেলে না, বড়রা বললেনও তাই। কিন্তু বালক রবীন্দ্রনাথ তা বদলালেন না, ‘দ্বিরেফ মধুপানোন্মত্ত ভ্রমরের মতো’ সেখানে থেকেই গেল।

তাই আভিধানিক শব্দ হলেও লেখককে ভাবতে হয়, বাক্যের অন্য শব্দের সঙ্গে, তার লেখার ঢঙের সঙ্গে সেটা যায় কিনা। বিদ্যাসাগরের ‘বেতাল-পঞ্চবিংশতি’তে প্রাচীন প্রতিবেশ বোঝানোর জন্য হয়তো ‘প্রাড়্বিবাক্’ (বিচারক), ‘মলিম্লুচ্’ (চোরডাকাত), মধুসূদনের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’-তে ‘ইরম্মদ’ (বজ্র), ‘যাদঃপতি’ (সমুদ্র) বা বঙ্কিমচন্দ্রের ‘দুর্গেশনন্দিনী’তে ‘অনুপদীনা’ (মোজা) ইত্যাদি চলতেই পারে, কিন্তু আধুনিক বাংলা গদ্যে সেগুলির ব্যবহার করলে লোকে ‘রে রে’ করে উঠলে তাদের দোষ দেওয়া যাবে না। সুকুমার রায় তার নানা রচনায় এসব নিয়ে প্রচুর কটাক্ষ করেছেন, তার আলোচনা অনেক বেশি পরিসর দাবি করবে।

আমরা চাই আর না চাই, এই আভিধানিক শব্দগুলি একটি স্তরে গালাগাল হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদার গল্পে। টেনিদা বলে, বেশি বকবক করলে তোকে ‘কুরুবক’ বানিয়ে দেবো। কিংবা তার অন্যান্য গালাগাল—তুই একটা ‘অলম্বুষ’ বা ‘ইরম্মদ’। এ থেকে বোঝা যায় যে, টেনিদা শব্দগুলির অর্থ জানে না, গালভারী শব্দ বলে গালাগালে ব্যবহার করছে। মনে হচ্ছে ব্যাপারটা খুব ‘মেফিস্টোফেলিস’, বা ‘পুঁদিচ্চেরি’-ও একই ধরনের শব্দধর্ষণ।

কিন্তু অর্থ না জেনে ভুল অর্থে ব্যবহারের দৃষ্টান্তও প্রচুর আছে। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ নাট্যকার শেরিডানের ‘দ রাইভ্যাল্স’ নাটকে ছিলেন বৃদ্ধা মিসেস ম্যালাপ্রপ্। তার নাম থেকে (নামটা ফরাসি থেকে, অর্থ ‘ভুল কথা’) এই প্রয়োগগুলির নাম হয়েছে ‘ম্যালাপ্রপিজ্ম’। যেমন, নায়িকাকে তিনি বলছেন, তার মন থেকে নায়কের নাম মুছে ফেলতে হবে (নায়ক তার পছন্দসই নয়)। নায়িকাকে তিনি বললেন, to ‘illiterate’ him...quite from your memory.. ঠিক কথাটা হবে obliterate। মহিলা contrary-র জায়গায় বলেন controvertible, allegory-র জায়গায় alligator. বাংলায় ‘নীলদর্পণ’-এ তোরাপ নায়কের বাবাকে দেখে তার শারীরিক আভিজাত্যে মুগ্ধ হয়ে যে বলেছে ‘বস্যে আছেন যেন ‘গজেন্দ্রগামিনী’—তাতে সুন্দর ম্যালাপ্রপিজম তৈরি হয়েছে। গিরিশচন্দ্রের ‘প্রফুল্ল’-তেও কাঙালীচরণ বলে, ‘আপনাকে আমি যেদিন অবধি প্রদর্শন (দর্শন) করেছি, সেইদিন অবধি আপনার প্রতি আমার মন আড়ষ্ট (আকৃষ্ট) হয়েছে...’ ইত্যাদি।

অভিধানের শব্দাবলি নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ার্কি করাই যায়, নানা রসালো উদ্ভাবন হতেই পারে। হিমানীশ গোস্বামীর ‘অভিধানাই-পানাই’-এর কথা মনে পড়ছে। তেমনই ‘আহাম্মকের অভিধান’ও হতেই পারে, হয়েওছে। সম্রাট নেপোলিয়োঁও তো বলেছিলেন একটা বোকাদের অভিধানের কথা, শুধু সেখানেই নাকি ‘অসম্ভব’ কথাটা পাওয়া যাবে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বোকাদের জন্য যেমন তেমনই চালাকদের জন্যও, সকলের জানা বলা লেখা পোক্ত করার জন্য অভিধান দরকার। জানা শব্দের ভুল জানা (বানান, অর্থ, প্রয়োগ)—ইত্যাদি শোধরানোর জন্য, অজানা শব্দ নির্ভুলভাবে জানার জন্য—এমনকি সমস্ত শব্দ নিয়ে মজা করবার জন্য, আমাদের অভিধান—একভাষী, দ্বিভাষী, বহুভাষী—হাতের কাছে রাখা দরকার। আমাদের দেশে সাধারণ শিক্ষিত মানুষেরও প্রথম দুটো তো অপরিহার্য। কেন যে আমরা অভিধান নাম শুনলেই শিউরে উঠি, সেটাই মাথায় আসে না।

অভিধানের অভ্যাস হোক বাঙালির। নইলে আমরা নিজেদের শিক্ষিত বলতে পারব না।